Даже если вы совсем не интересуетесь экономикой, она весьма интересуется вами и догоняет каждый день. Отдельная история, если кто-то специально отслеживает информацию о разного рода мероприятиях, так сказать, «в верхах». Чем более внимательно вчитываешься в тексты выступлений, тем больше вопросов возникает.

Людмила Коваленко,

шеф-редактор проекта «Банки и деловой мир»

У нас успехи, или как?

К счастью, никто из больших наших начальников не разбрасывается лозунгами типа «сделать Россию снова великой». Возможно, потому что в понятие величия вкладываем несколько иной смысл, нежели американский президент, щеголяющий патриотическим девизом на красной кепочке китайского производства. Собственно, Россия как была великой державой, так ею и остаётся, хотя в экономической табели о рангах занимает «всего» четвёртое место, оставив позади всю Европу. Только ведь, как ни важны экономические показатели, в них понятие величия страны целиком не укладывается, есть и другие параметры.

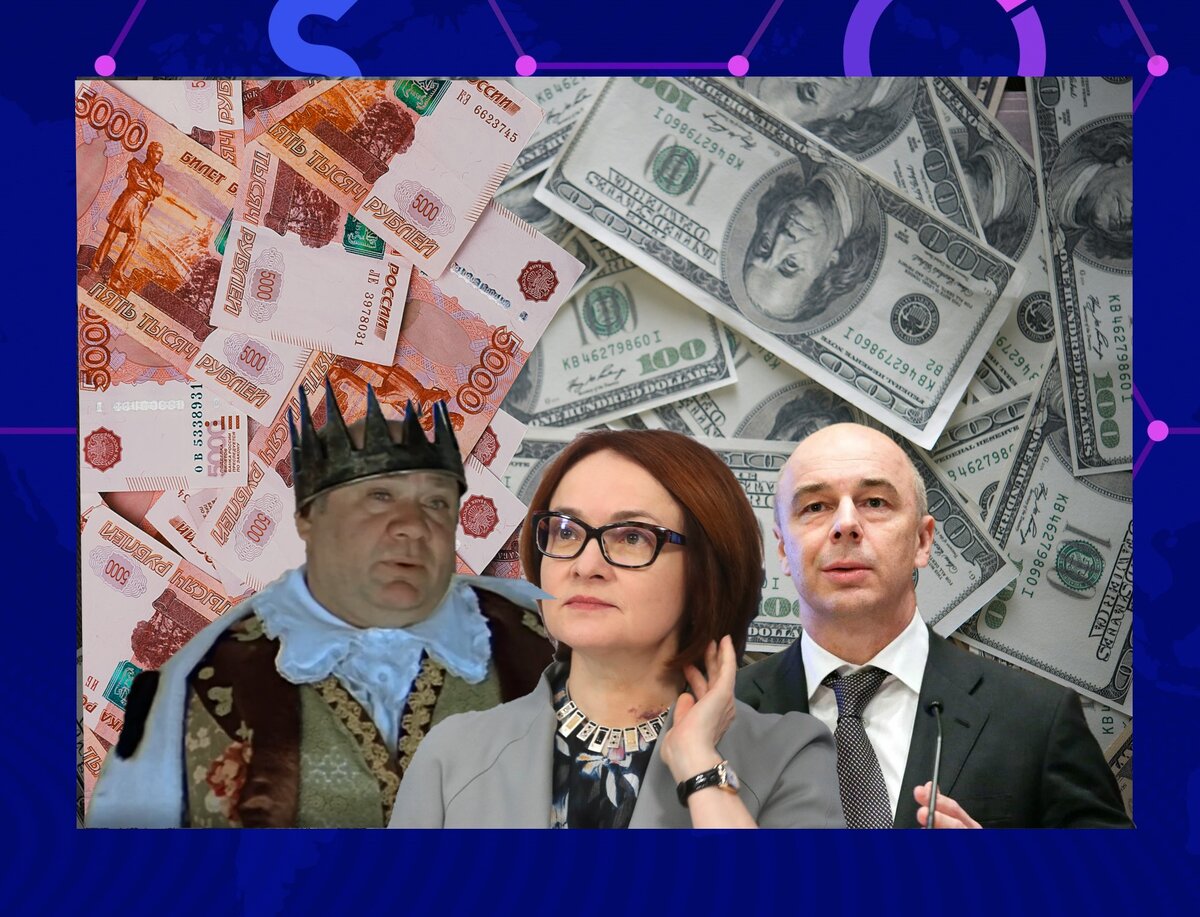

Помнится, когда в 2003 году Владимир Путин озвучил цель – за десять лет удвоить ВВП, реагировали на это по-разному. Если честно, то в основном скептически. Увы, скептики оказались правы – времени на достижение заветной планки потребовалось больше. Может быть, из-за того разочарования широкая публика как-то индифферентно восприняла сейчас цифру ВВП в 200 трлн. рублей. Или всё-таки убедила народ Эльвира Набиуллина, что, мол, так нельзя, тепловой удар будет? У экономики, то есть… Значит, и радоваться нечему.

И Михаил Мишустин тоже выглядит озабоченным, хотя он и так всегда в заботах. Не то, чтобы его не радовал «исторический рекорд», (он лишь отметил, что результат «выше ожиданий»), озабочены премьер и его команда тем, чтобы «номинальное значение» ВВП перевести в реальное улучшение жизни граждан. Не так-то это просто, учитывая продолжающуюся СВО и постоянный прессинг со стороны Запада. Можно, конечно, иронизировать по поводу 29 с лишним тысяч санкций, однако они в любом случае нашей экономике не помогают. Тем дороже рост на 4,1%, зафиксированный в прошлом году. Будь моя воля, я бы этот показатель удвоила и утроила – по его значимости.

По логике вещей, такой рост (даже без учёта обстоятельств) свидетельствует об устойчивости и неплохих перспективах экономики. Правда, здоровенная ложка дёгтя тоже присутствует – инфляция, с которой сладу нет. Болячка известная, в целом известен и хрестоматийный способ лечения: надо привести в соответствие спрос и предложение. То есть, в конечном счёте, чтобы не было дефицита предложения, как-то так.

В принципе, всякого товару у нас пока хватает. Даже учитывая, что в связи с известными событиями исчезли с российского рынка европейские автомобили. Зато полно азиатских. Ну, положим, не все стали фанатами китайских машин, однако возвращается испытанная южнокорейская продукция – за год её поставки выросли в 1,6 раза. Есть и отечественный автопром, вполне приличный, как бы ни поносили его доброхоты. Говорят, будто кто-то сейчас сильно страдает без айфонов (ну, как раньше без хамона с пармезаном жить не могли), но согласитесь, это не самая страшная утрата.

Что же касается всего остального: от продовольствия до одежды – никакого дефицита тут не наблюдается, откройте любой сайт в интернете, и на вас посыплются едва ли не мольбы: купите у нас то и это, хоть со скидкой, хоть в сплит, бонусов дадим немерено, только купите. И продуктовые магазины забиты под завязку. А нам чего-то про излишний спрос рассказывают…

Тогда почему цены растут? С импортом ещё понять можно, таможня своё забрать должна, опять же логистика усложнилась. Однако не так его у нас много, импорта – сальдо торгового баланса из года в год становится всё более положительным, понятно, по каким причинам. Но фишка в том, что растут цены и на сугубо внутренний продукт, в России добытый, выращенный или произведённый.

Но здесь в игру вступает другая, хитрая штука – тарифы. Нет, не те, которыми Дональд Трамп нынче себе на беду мир пытается терроризировать. Наши принято называть «тарифами естественных монополий», причём таковой может стать, к примеру, управляющая компания в вашем районе. Или какой-нибудь энергосбыт. И почему-то бензоколонка, не говоря уже об арендодателях – эти-то с какой стати? Офисный центр вздорожал, или в грунте под ним золото нашли?

Вообще ценообразование в нашем доморощенном капитализме – великая тайна есть. Помнится, «прорабы перестройки» забивали нам мозги тем, что, мол, конкуренция сама собой цены устаканит, более того, будет их снижать и снижать – как при Сталине, только чаще. Всё получилось с точностью до наоборот. Как ни сражается с инфляцией хрупкая (но жёсткая) глава ЦБ, в победу над ней при нашей жизни что-то не верится, хотя разговоров об антиинфляционной стратегии много.

Стратегические страдания

Казалось бы, самый логичный метод борьбы с инфляцией – заполонить рынок товарами, на которые есть спрос. Другими словами, увеличить предложение, благо, хозяйство в стране не маленькое и вполне современное. Тогда, глядишь, конкуренция наконец-то сработает как надо, и будет всем счастье.

По рыночным теориям так оно и должно быть, вот только рынок у нас по территории бескрайний, а по заселённости – где густо, где пусто. И никто толком не занимается тем, чтобы разобраться, где, кому и что именно предлагать. Раньше Госплан был, но вместе с советской властью канул. Адекватной замены не придумали, это вам не анекдоты про советскую экономику рассказывать. Смешно, но одно время даже слово «план» из обихода у нас изъяли. Теперь у всех сплошные стратегии. В том числе искомая – антиинфляционная. Интересно, а у нас она есть? Поиск в сети выдаёт либо студенческие курсовые работы, которые без слёз читать невозможно, либо утверждения Эльвиры Набиуллиной и её соратников, что единственный инструмент, способный совладать с инфляцией, – заградительная ключевая ставка. Дескать, если деньги дорогие, народ и бизнес станут солить их на депозитах, а не тратить почём зря на всякие глупости типа жилья, машин и бытовой техники. Значит, спрос сократится, а вместе с ним и инфляция рассосётся.

Почему-то не рассасывается… Впрочем, почему – понятно: стоит ли в сотый раз повторять, что из-за высокой ключевой ставки становятся неподъёмными кредиты, производство тормозится, следовательно, предложение падает.

Спрос-то остаётся, куда он денется, а вот потребление сокращается. Словом, сказка про белого бычка, которую мы слышим из года в год, разве что горизонт снижения инфляции уходит всё дальше. Тем не менее регулятор упорно держится именно за этот сомнительный инструмент, и ругать его стало общим местом. Хотя ругают в кулуарах и на ток-шоу, зато отчёт ЦБ депутаты в Госдуме принимают едва ли не под аплодисменты. Куда и девается полемический запал?

Так что о какой-то системной антиинфляционной стратегии говорить сложно, если не подразумевать под ней манипуляции с базовой ставкой, сдобренные страшилками о угрозе гиперинфляции в случае её снижения и, само собой, о перегреве экономики.

С другой стороны, а что мегарегулятор, кроме этого, может? Нет, кое-что может – рубль, например, уже несколько месяцев пребывает в состоянии стабильном, что точно является результатом вполне рукотворных усилий. Хотя и здесь не всё слава богу – национальная валюта слегка (не сильно) подрастает, а экспортёрам и бюджету даже относительно крепкий рубль не выгоден. То-то минфин с ЦБ никак не сойдутся по поводу обязательной продажи валютной выручки: финансисты требуют всю её продавать, а банкиры – отменить продажу вовсе.

…А может, прав мегарегулятор, и нет ничего хорошего в том, что по росту валового внутреннего продукта мы обгоняем не только какую-нибудь Францию с её 1,1%, но и Штаты, где плюс в 2024-м составил 2,8%? Зато у них инфляция, если сравнивать с нашей, совсем маленькая. А они всё недовольны, скандалят по поводу вздорожавших яиц, проблема выросла в общенациональную. Зажрались, право слово… Кстати, Трамп тоже пристаёт к ФРС, требуя очередного снижения базовой ставки, которая, напомню, сейчас у них составляет 4,5% – ужас-ужас просто. Но Джером Пауэлл держится пока не хуже нашей Набиуллиной, даже оптимисты ждут хоть какого-то снижения не раньше июня, и то не факт. При этом, в отличие от российской коллеги, считающей, что все болезни от спроса, начальник ФРС сетует на «скромные темпы» роста потребительских расходов. Вот и китайцы вовсю пытаются внутренний спрос стимулировать. Нам бы ваши заботы, господа-товарищи…

А без денег жизнь какая?

Правильно, не годится никуда. Конечно, если рост станет замедляться и дальше, да ещё если половина бизнесов, например, обанкротится или просто уйдёт от греха с рынка, много денег и не понадобится. Удастся ли при таком раскладе победить инфляцию – вопрос, конечно, интересный, но экономика неизбежно охладится, хорошо бы не до температуры криокамеры, как недавно пошутил Путин.

Не моё дело лезть во внутренние отношения властей, а сами они, даже если и случаются разногласия, предпочитают разрешать их не публично, а так сказать, в тиши рабочих кабинетов. Поэтому порой у простого человека, слушающего мнения и оценки начальников, возникает некоторое недоумение – как-то не всегда они сочетаются. Тот же рост ВВП – это всё-таки хорошо, или опасный перегрев? Надо экономику развивать, как призывают президент с премьером, или удовлетвориться, как председатель ЦБ, «мягкой посадкой», чтобы к 2026 году свести рост почти к нулю (это прогнозировал один из зампредов)?

Если вспомнить недавний отчёт Набиуллиной в Госдуме и сравнить его, предположим, с полемикой на Московском экономическом форуме, то может показаться, будто дело происходит на разных планетах. Глава Центробанка, не скрывая удовлетворения, говорит о результатах жёсткой денежно-кредитной политики: производство снизилось, спрос упал, склады забиты продукцией. Однако представители реального бизнеса почему-то этому не радуются, перечисляя те же «достижения» совсем с другой интонацией. Потому как на горизонте просматриваются не вожделенные 4% инфляции, а банальная рецессия – путь к ней проторен. Это нам надо?

В последнее время все так заняты упражнениями Трампа в дрессировке торговых партнёров и неожиданной стойкостью Китая, что внутренние экономические дела как бы слегка отодвинулись. Разве что кто-то опубликует очередную страшилку по грядущим проблемам – ну, когда американский президент со свойственной ему импульсивностью обидится на российского коллегу и введёт 500-процентные пошлины на нашу нефть. Или, например, когда всё-таки растащат наши замороженные резервы. Не случайно же Антон Силуанов сейчас так настаивает на обязательной продаже валютной выручки – обжёгся на том, что в своё время сам же квалифицировал, как финансовый терроризм, совсем в него не веря. Пришлось поверить…

Конечно, в нашем странном мире теперь всё случается, однако, как мне кажется, есть смысл как-то свести позиции и определиться: надо ли ради вполне мифических четырёх процентов жертвовать тем, что наработано? Нет, даже не так. Надо ли упорствовать в позиции, которая не приносит желаемого успеха? В конце концов, существуют же и иные способы подавления инфляции, может, стоит и их попробовать? Пока продавливается своего рода «турецкий вариант», хотя, по счастью, не в таких масштабах. Но эффект почти такой же. Между тем, есть китайский опыт, позволяющий удерживать инфляцию на сравнительно невысоком уровне, и один из его методов – «нулевая терпимость» к злоупотреблению монопольным положением. Прямо как будто про нас писано – если потереть плёночку громких слов про перегрев экономики, под ней обнаружишь те самые «естественные» монополии – почему они естественные, непонятно, вполне же себе рукотворные.

И точно так же классическим способом борьбы с инфляцией остаётся увеличение предложения, причём не за счёт импорта, а за счёт собственного производства. Кстати, как раз три с лишним года в условиях СВО показали, на что способны отечественные предприятия. Оказалось, на многое, надо лишь слегка помогать им, теми же деньгами, только не под безумный процент. Скажете, так есть же всякие льготные программы, помощь государства и так далее… Тогда тем более непонятно, для чего удерживать высокую ключевую ставку, если её со всех сторон обходят?

Собственно, дело даже не в ставке как таковой, а в том, какая база под неё подложена. В пользе «прохладной» экономики есть сомнения, особенно если учесть общую ситуацию и, как утверждают эксперты на всех континентах, недалёкий мировой кризис. Если уж ему суждено случиться, так надо встречать его с открытым забралом и во всеоружии.