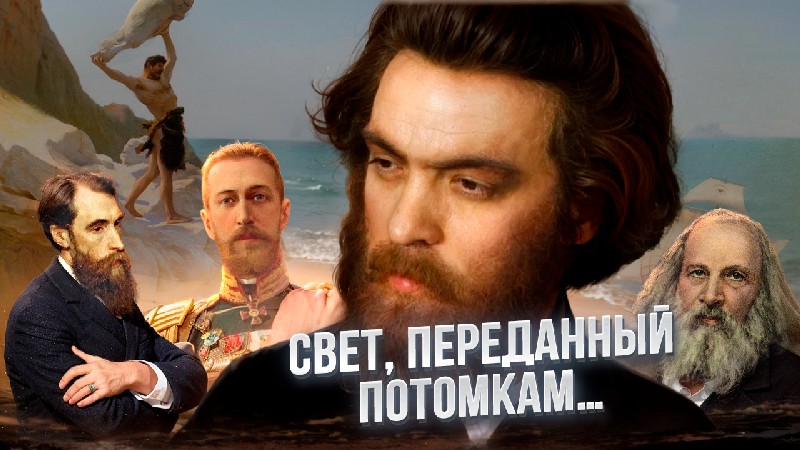

Людмила ГОРДЕЕВА (ДНР)

115 лет назад, 24 июля 1910 года умер знаменитый русский художник, мастер света Архип Иванович Куинджи. Мой земляк, родившийся в Мариупольском уезде Екатеринославской губернии. Точная дата его рождения неизвестна — то ли 1841, то ли 1842, то ли 1843 — разные документы об этом говорят по-разному. А так ли оно важно? Возможно, и неважно в силу того, что суждено ему было стать живописцем, оставившем неизгладимый след в искусстве. Откуда этот самородок появился на донецкой земле?

Земля Донбасса

Это драгоценный ларец, знаменитый в первую очередь углем — черным золотом. Вместе с ним в ее недрах хранятся ценные каолин, соль древнего моря, урановые руды, редкоземельные металлы, есть даже кимберлитовая трубка — скопление алмазов, которые пока признаны недоступными для промышленной разработки. Не они ли материализуются кристаллами талантов в живущих там людях?

Леонардо да Винчи считал, что в скульптуре свет падает снаружи, а в живописи — изнутри. Живопись Куинджи отмечена особым светом. Она соткана из солнечных и лунных лучей, которые, переплетаясь с мелкими мазками кисти, то вырываются на поверхность, то ныряют в глубины палитры. Может, сияние это идет из родовой памяти, подумала я, ведь дед Куинджи был ювелиром? На память тут же пришел потомок еще одного ювелира, современник Куинджи, — знаменитый австрийский художник и декоратор Густав Климт, скандально блиставший в австрийских салонах. В его полотнах блеск золота и самоцветов живут без особых рамок, зачастую просто роскошествуя. У Куинджи — наоборот, они как бы покрыты годами непростой родовой истории. Ведь сын ювелира — отец Архипа Ивановича — дело отца не унаследовал и опустился по социальной лестнице до сапожника. А сапожнику сиянье алмазов вроде и ни к чему. С такими стартовыми позициями четверым сыновьям Ивана Куинджи, самым младшим из которых был Архип, судьба тоже не предвещала ни высокого общественного положения, ни богатства.

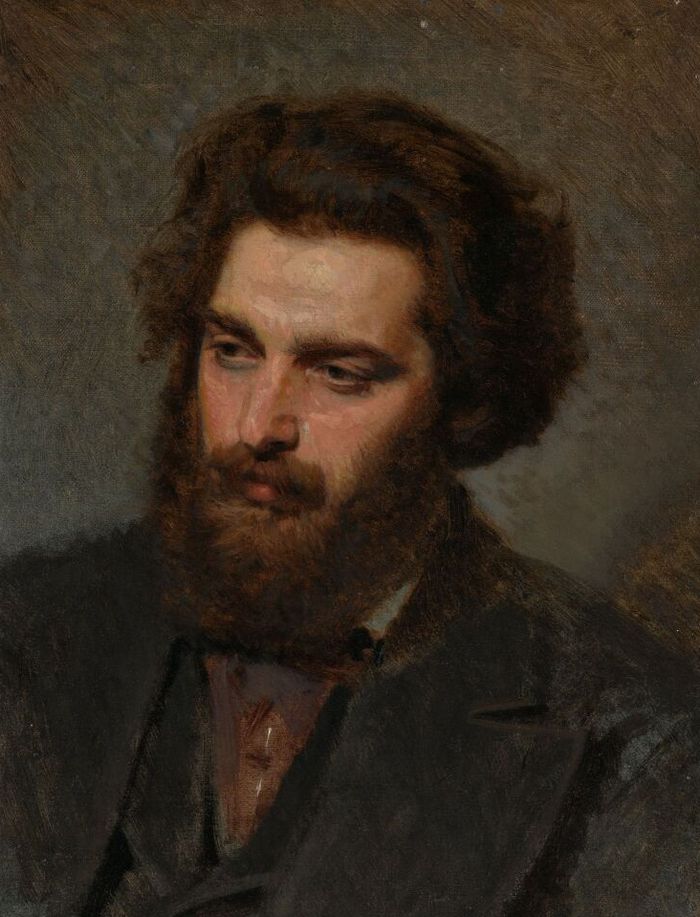

Куинджи кисти И.Н.Крамского

История умалчивает о том, почему и как греческие предки Куинджи оказались далеко от родных мест, от благословенной Эллады. Мы можем только догадываться, что миграция населения из Греции в древние времена во многом была обусловлена ограниченностью территории и поиском новых, пригодных для проживания земель. Так греки оказались в Крыму, а потом и в Приазовье. На этот счет сам Куинджи никаких воспоминаний не оставил. Да и мог ли? Он рано остался сиротой и воспитывался у родственников. С детства приставленный к труду, Архип получил лишь зачатки школьного образования. Но принадлежность к греческому роду он впитал с молоком матери.

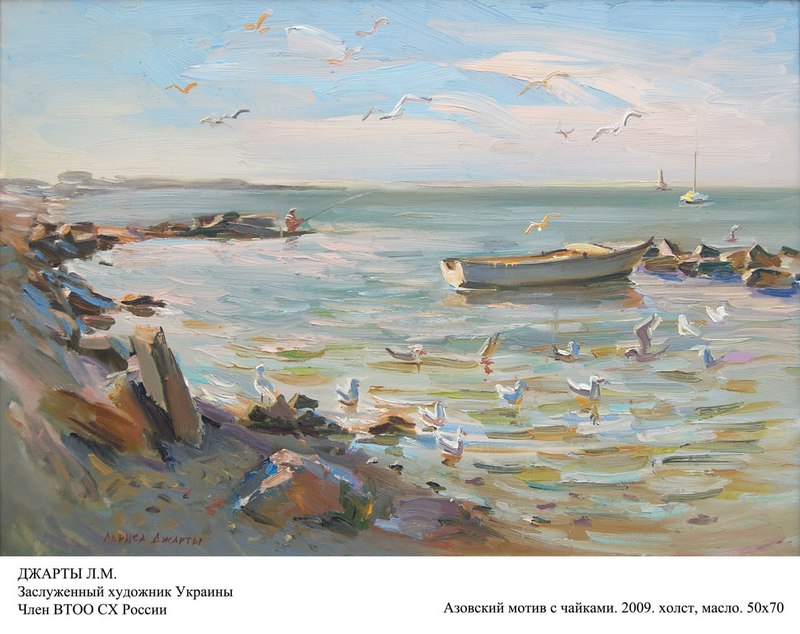

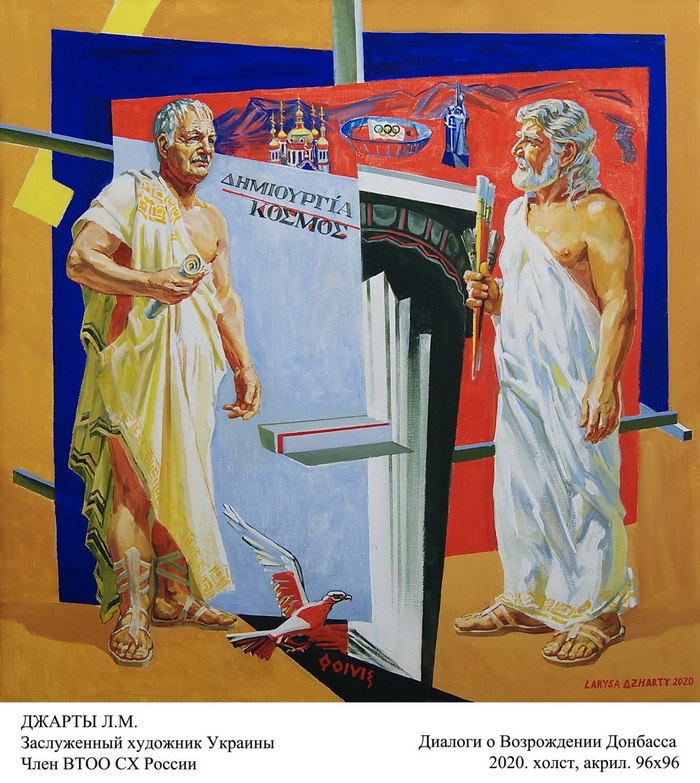

Как и другая моя землячка и поклонница Куинджи, а также его коллега по живописному цеху, заслуженный художник Украины Лариса Михайловна Джарты. Она не только самобытный художник, но и плоть от плоти греческих переселенцев, занесенных волею судьбы в Донбасс. С ней мы обсудили некоторые вопросы истории и географии, истоки таланта и созвучие их с современностью.

Л.Джарты

Греки и Крым

Греческие поселения, такие как Керчь, Херсонес Таврический и другие, появились в прибрежных районах Крыма еще до новой эры. До наших дней дошли не только материальные свидетельства в виде руин Херсонеса или добываемые археологами артефакты, но и легенды и мифы.

— Когда аргонавты подплыли к Крыму, они увидели гладкую береговую поверхность и закричали «Ялос, Ялос!», что по-гречески означает γιαλος (ялос) — «берег». Так родилось название Ялта, — говорит Лариса Джарты, сама ведущая родословную от древних переселенцев. — Но, встретившись с великанами-людоедами лестригонами, греки в ужасе бежали. А название берега, переиначенное на тюркский лад, закрепилось за этой территорией.

Впрочем, есть и другие версии. Но из всех версий моей собеседнице ближе всего легендарные — об аргонавтах, Одиссее и спартанцах.

— В бурной истории крымских греков, а с ними и других народов — аланов, готов, скифов, сарматов, тавров, населявшие полуостров в то или иное время, были войны и победы, владычество Римской и Византийской империй, крещение князя Владимира, набеги кочевников, гнет турок и татар. И в конечном итоге — исход греков в Приазовье.

Исход

Переселение греков из Крыма в Приазовье политически было продиктовано необходимостью укрепления южных границ Российской империи и попыткой подрыва экономического могущества Крымского ханства, а также защитой православных греков от угрозы исламизации.

— Я свою родословную знаю с 1778 года, когда мои предки на 10 телегах двинулись из Крыма в Приазовье, — говорит Лариса Джарты. — Тогда, по повелению Екатерины Второй, под командованием Александра Суворова были выбраны удобные для проживания места. Православные греки охотно переселились на берег Азовского моря, потому что им давали большие земельные наделы, освободив на 100 лет от воинской повинности и подоходного налога.

Греческая диаспора Приазовья была неоднородна, но эта неоднородность не мешала им обустраивать жизнь на новых землях. Предки Куинджи осели на территории, которая позже вошла в состав Мариуполя, а предки Ларисы основали Большую Каракубу, сейчас это село Раздольное.

— Люди помнят свои исторические корни, — говорит она. — Интересно, что в первые годы Советской власти там издавалась газета «Красный аргонавт». В Раздольном жила и работала советская героиня труда Паша Ангелина, организовавшая женскую тракторную бригаду. Кстати, начальником над всеми тракторными бригадами был мой дедушка. А мой папа, став художником, написал портрет Ангелиной.

Кстати, отец Ларисы — Михаил Джарты, — как и Куинджи пешком ходил из Раздольного в Мариуполь, чтобы учиться рисованию. Он стал основателем династии донецких художников, передав свой талант детям и внукам. Династия Джарты внесена во Всемирный Словарь художников всех времён и народов, изданный в 2002 году в Германии.

Страсть к рисованию

Но вернемся к Куинджи. С детства тяжело и много работая, в свободные минуты Архип любил рисовать. Палочкой на морском песке, откуда волны быстро слизывали изображение, обломком кирпича на стене, а если попадалась бумага, то — на ней. Жажда творчества была нешуточной. И хорошо, что рядом с ним оказались люди, понявшие, что это — не праздная забава, а талант, и посоветовали парню учиться рисованию. Став подростком, Архип Куинджи пешком отправляется в Крым, на учебу к знаменитому Айвазовскому. Но не сложилось. Вернувшись домой, Архип работает ретушером в мариупольском фотоателье, потом — в Одессе и Таганроге. Когда в Петербурге ему дважды отказали в приеме в Академию художеств, умение ретушировать снимки пригодилось и там — жить-то надо было на что-то.

Шло время, но упрямый грек не сдавался — он знакомился с художниками, осваивал город, впитывал новые впечатления и рисовал, рисовал, рисовал. Принятая на выставку его работа «Татарская сакля в Крыму» обратила на себя внимание профессионалов, и в 1868 году Совет Академии присвоил ему звание вольного художника. А дальше колесо фортуны, которое зачастую крутил сам трудолюбивый и целеустремленный художник, покатилось к намеченной цели, не избегая ухабов и колдобин. Вскоре он становится вольнослушателем Императорской Академии художеств, а через некоторое время покидает ее, «задавленный» рамками царящего там академизма. В своем стремления к свободе изображения он нашел понимание среди «14-ти бунтовщиков» — талантливых художников, основавших Товарищество передвижных художественных выставок.

О Куинджи не просто заговорили, его работы все чаще находили покупателей, что стало несомненным признанием его дара пейзажиста. Кстати, первую картину «На острове Валаам» купил известный коллекционер Павел Третьяков. Дальше — больше. Зарубежные критики отзывались о нем как об оригинальном русском художнике, чуждом заимствованиям и подражательству.

«На Валааме» Куинджи

Неземной свет

Несомненно, что главным аккордом в живописной симфонии творчества Куинджи стала выставка одной картины «Лунная ночь на Днепре», устроенная им в Обществе поощрения художников. На этой работе, вызвавшей небывалый ажиотаж в столице, стоит остановиться особо…

Внутреннее ее свечение неискушенные современники объясняли лампой, установленной за картиной или секретным веществом, разработанным другом Куинджи знаменитым химиком Дмитрием Менделеевым, а более продвинутые — подмешиванием в краски бронзы или алюминия. Кто-то из художников даже предположил, что Куинджи писал свои картины, глядя на мир через цветные стеклышки. Над подобными объяснениями мастер только посмеивался. Желающие приобрести картину донимали художника предложениями, но досталась она великому князю Константину Константиновичу. Вельможа взял произведение с собой в кругосветное путешествие, и на родину картина вернулась уже изрядно потемневшая. Соленые морские ветра и перепады температуры сделали свое черное дело. Говорят, что и эксперименты, которые проводил с красками Куинджи, использованными при написании работы, тоже внесли свою лепту. Куинджи сделал несколько авторских повторений, каждое из которых, как и оригинал, до сих пор излучает магическое свечение и привлекает пристальное внимание посетителей музеев.

Лунная ночь на Днепре

— Я видела «Лунную ночь на Днепре» в Москве на выставке русского искусства начала 20-го века, которая проходила в Историческом музее, потом ее и другие работы Куинджи — в Русском музее — и всегда она меня восхищала и восхищает, — говорит Лариса Михайловна.

Вглядываясь как опытный художник в этот ночной пейзаж кисти Куинджи, она открыла для себя один секрет мастера, о котором пока никто нигде не говорил, и в котором она призналась автору этих строк. Секрет заключается в оптическом смешении противоположных цветов, например, холодного зеленого, лимонного — и розового, красного.

— Это такие мелкие мазки-черточки, — поясняет она, — дуэт теплого и холодного, контрастных по спектру цветов, которые и создают свечение.

Прежде чем написать отсвет луны на избах, он сделал прописку краплаком — теплую красную подкладку, а сверху наложил холодный желтоватый цвет.

Монументалист

И неожиданно заключает:

— Смело могу сказать, что Куинджи — это монументалист по своему духу, по взгляду на мир, по отображению его. В его работах есть и монументальность, и декоративность, и огромная сила, которая корнями своими уходит в Древнюю Грецию. Мы, греки, все — монументалисты. Я, маленькая была, — вспоминая, улыбается она, — рисовала на свежевыбеленной стене дома. Уже в Одесском художественном училище, еще практически не зная, что такое монументализм, услышала от преподавателей, что мне надо обязательно продолжить учебу на факультете монументального искусства.

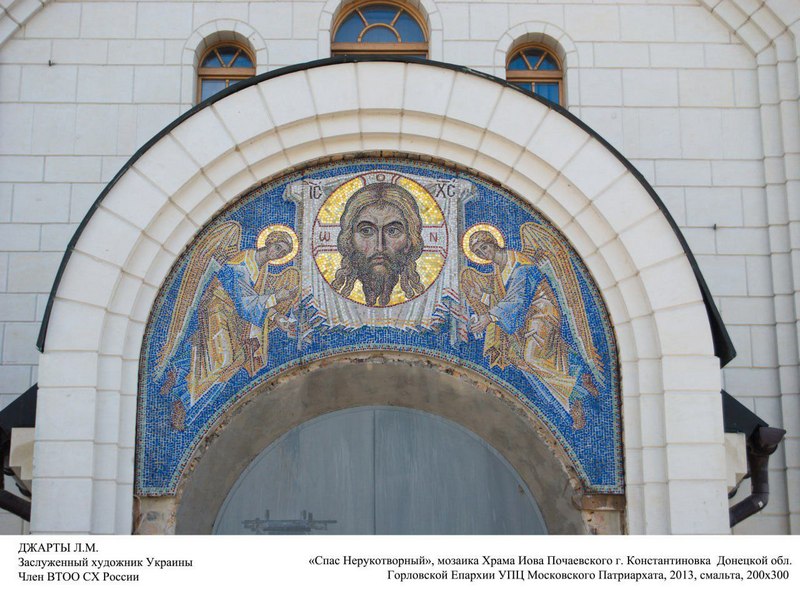

Как правило, на монументальное отделение женщин не брали, но в Харьковском художественно-промышленном институте для Ларисы сделали исключение. И не ошиблись. Достаточно посмотреть на ее бездонные степные и морские пейзажи, мозаичное панно с ликом Христа или мозаику, украшающую аэропорт в Абакане, где до возвращения в Донецк она жила и работала.

Греция как подспорье мастера

Надо отметить, что, несмотря на национальность, явных греческих тем в произведениях Куинджи нет. Он вырос на природе — на берегу моря, к которому примыкают донецкие степи, проникся их просторами, а потом попал в столицу, где в живописи официальным направление был академизм с культом древних богов и героев. Но время требовало перемен — и от застывших форм мертвого искусства он вместе с передвижниками «пошел в народ».

В это время во Франции громко заявили о себе импрессионисты. Мир искусства из аристократических салонов и дворцов вырвался на волю — к природе, к народу и его жизни, к новым формам. Может быть, именно поэтому Куинджи, уже став известным художником, поехал во Францию — тогдашнюю Мекку искусства, а не в Грецию. Возможно, ему было достаточно Греции внутри себя.

Ларисе Джарты «Греции внутри себя» не доставало. Неоднократные поездки в Грецию, обращение к античной мифологии нашли отражение в ее творчестве. Ее работы есть в коллекциях президента Греции, бывшего посла Греции на Украине и в других зарубежных и отечественных коллекциях — частных и государственных. Живя в воюющем Донбассе, она нашла вдохновение в античных мотивах — и создала философское произведение «Диалоги о возрождении Донбасса». Прикосновение к своим древним корням дало новый импульс в творчестве. Проснулись жившие в крови греческие легенды и мифы. Картина «Диалоги» — это гимн Донбассу по-гречески. На самом деле два человека — художник и поэт в античных хитонах пишут историю Донецка. Почему в античных хитонах? — спросит придирчивый зритель. А почему знаменитый Медный всадник, взмывающий на коне в Питере, где последние годы жил Куинджи, одет в римские сандалии? Или памятник генералиссимусу Суворову изображен в образе древнеримского бога войны Марса? Искусствоведы говорят, что это не более чем отражение эстетики раннего этапа развития русского классицизма. Осмелюсь предположить, что в нашем случае — это отражение непрерывной связи времен и народов.

Для Ларисы «Диалоги» — это «воспоминание о будущем Донбасса», которое создают «демиурги» (демиург гр.— созидающее начало вселенной и он же в Древней Греции — свободный ремесленник, художник, мастер). В этой символической работе нет случайностей. За спиной художника — картина, на которой изображены храм, стадион и монумент «Твоим освободителям, Донбасс!» — Это черты сегодняшнего Донецка, возрождение которого олицетворяет восстающая из огня войны и уже почти ставшая на крыло мифическая птица Феникс.

Русские березки — по-гречески

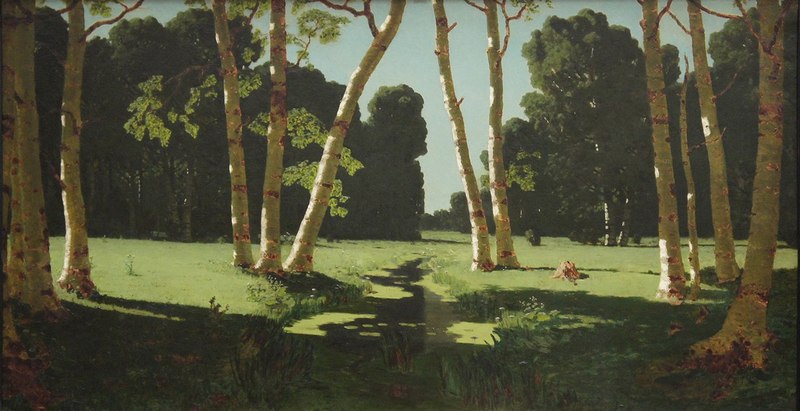

В Академии Куинджи копировал антиков, а в душе жили пейзажи. Красота северной природы с ее мягкими переходами огранила талант потомка солнечной Эллады. Выросший на берегу теплого Азовского моря, где растут абрикосы и акации, он влюбился в северную красавицу — березку. На его полотнах вырос целый лес праздничных березовых рощ. Они яркие, жизнелюбивые, наполненные энергией и внутренним светом.

Берзки Куинджи

— Корни у нас византийские, мы христиане, — говорит Лариса. — Поэтому живописная сочность работ, доведение цвета до накала перекликается с византийскими иконами. Я была в Афинах, Салониках, на Крите, в Кносском дворце с его фресками — там ты попадаешь в мощный энергетический поток, льющегося с неба света. И ты ощущаешь, что этот свет есть у тебя в крови и останется у твоих потомков.

Ответ на мой вопрос: «Знают ли в Греции об Архипе Куинджи?» прозвучал не так восторженно:

— Люди просвещенные, особенно те, кто приехал из Союза, Куинджи, конечно, знают. Местные знают только свое, легенды и мифы.

Аскет и благотворитель

Куинджи был аскетом даже тогда, когда обрел известность. Достаточно побывать в его квартире-музее, что в Биржевом переулке в Питере. Огромная светлая мансарда-мастерская, минимум мебели, рояль, на котором играла жена, немного картин. А ведь его картины все более росли в цене. Кроме того, Архип Иванович был очень предприимчивым человеком, благодаря чему ему удалось стать богатым. Он купил, привел в порядок, а потом выгодно продал три дома, тратя деньги не на личный комфорт, а на помощь талантливым, но бедным художникам. Выросший в нужде, не получивший системного образования, и, по сути, сделавший себя сам, он умел выделять из жизни главное, отдавая приоритет не материальному, а духовному и нравственному.

Радуга

— Я видела много картин Куинджи, — говорит Лариса Михайловна. — Как и все, восхищаюсь «Лунной ночью на Днепре», «Березовой рощей». Но больше всего меня потрясла его малоизвестная работа «Радуга», давным-давно увиденная в экспозиции музея города Бердянска. (Кстати, этот сюжет, как и изображения березовой рощи, неоднократно повторяется в одноименных работах Куинджи, — Л.Г.)

Это небольшая работа, написанная в сдержанных тонах, которую смело можно назвать философским пейзажем. В центре ее, на холме, практически на горизонте, — церковь, осиянная тихим золотым свечением. Она такая маленькая, как будто ты смотришь на нее в перевернутый бинокль, когда предметы вместо увеличения уменьшаются во много раз. Из темноты по дорожке выходит согбенная фигура. Надо заметить, что Куинджи крайне редко изображал людей в своих картинах. Дорожка, хоть и уходит от зрителя в глубину холста, туда, где постепенно нарастает свет, но она не направлена к храму, а идет как бы немного в сторону от него. Может, за холмом путник свернет к сияющей обители, а может, и нет… А над храмом, прорвав темные небеса, вдруг зависает огромная радуга, как еще один указующий перст для одинокой согбенной фигуры… Этот странник, эта радуга придают изображению особый философский смысл.

— Своим символическим авангардным решением, композицией, связью классики с модерном «Радуга» потрясла меня до слез, — говорит Лариса. — В ней я вижу начало русского авангарда, это потом пошли всякие «черные квадраты».

Покушения на шедевры

Сегодня впору плакать уже всем нам. В 2022 году «Радуга» в числе других работ известных художников была похищена из Бердянского художественного музея им. Исаака Бродского бывшим руководством и т.н. спонсорами. Парадокс состоит в том, что картины русских художников, привезенные из Ленинграда и подаренные городу Исааком Бродским в 1930 г., национально озабоченные приверженцы нэньки-украины «спасали от российской оккупации». А может, просто решили прикарманить. В 2023 году на Таганрогский художественный музей, где тоже хранятся работы Куинджи, упала украинская ракета, ранив сотрудников и повредив более двух десятков экспонатов. После реставрационных работ «волшебниками» из Русского музея Санкт-Петербурга они вернулись в экспозицию.

Украинскими боевиками разграблен и подожжен Мариупольский краеведческий музей. Но наиболее ценные экспонаты, в числе которых — работы Куинджи и Айвазовского, удалось спасти. По завершении восстановления пострадавшего музея они вернутся в экспозицию. Освобожденный от укрорейха Мариуполь помнит своего гениального художника света. Его имя носит Мариупольский государственный университет. Восстановлен пострадавший во время боев за город памятник художнику Архипу Куинджи.

Нынешние укронацисты, идейные внуки Геббельса, хватавшегося за пистолет при слове «культура», хватаются уже не за пистолет, а за орудия массового поражения, в т.ч. и поражения человеческого сознания. Им мало крови человеческой, надо уничтожить, сломать русский код, который был и у армянина Айвазовского, и у еврея Врубеля, и у грека Куинджи, и живет у его творческой наследницы Ларисы Джарты, делающих их русскими художниками. Не получится!

Памятник Куинджи в Мариуполе

Фото работ Л.М.Джарты — из её личного архива